深夜的台灯与无声的眼泪

凌晨三点,16 岁的晓雯把脸埋进试卷堆里。母亲推门时,她慌乱地擦掉眼泪,假装专注地划动笔尖。桌角贴着 “年级前五” 的便利贴,笔袋里藏着抗抑郁药,墙上挂满的奖状像一张张沉默的判决书。这样的场景,正在数百万个中国家庭中重复上演。

窗外的月光照在晓雯颤抖的肩膀上,仿佛在问:当成绩单成为亲子间唯一的对话,当深夜的灯光比白昼更刺眼,那些被遗忘的拥抱和未说出口的 “别怕”,是否才是孩子们真正需要的 “参考答案”?

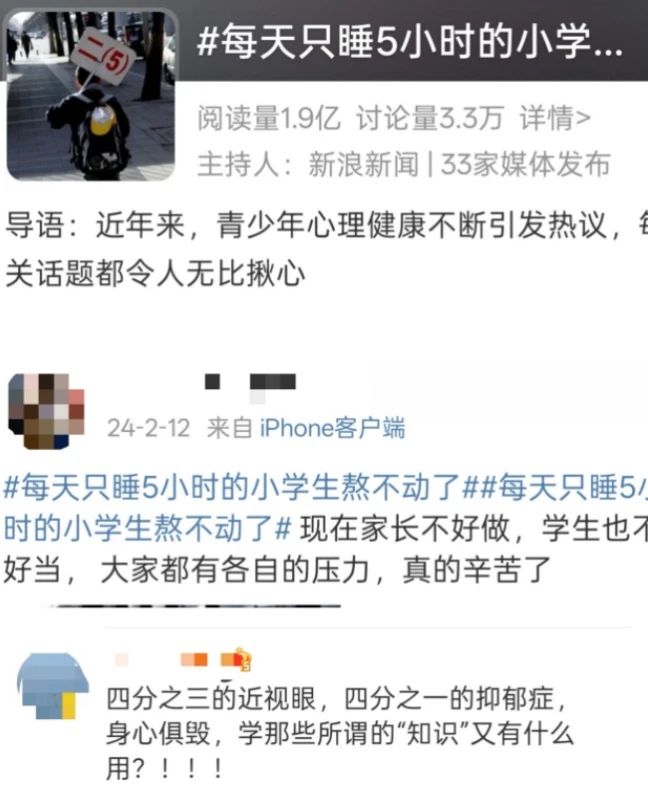

她的故事不是孤例 ——2023 年心理健康蓝皮书揭示,每四个青少年中就有一个被抑郁阴影笼罩,而主动休学的孩子数量在过去三年翻了三倍。时至今日,休学问题依然未见缓解,《2024 儿童青少年抑郁治疗与康复痛点调研报告》:我国超千万青少年受抑郁困扰,首次确诊平均年龄低至 13.41 岁,近 1/3 共病强迫症、睡眠障碍等心理问题,学习压力及家庭环境为主要原因。

带着这些疑问,我们与心理学博士王铮展开对话,王铮博士接触过上万名休学青少年,让很多无处可去的孩子渐渐修复内心的创伤。

在很多人感慨现在什么莫名其妙的、离奇的休学原因都有,这些孩子真是难以捉摸!

在王峥博士看来,这个世界上是不太会有莫名其妙的休学和抑郁的。“这些孩子的问题,可能是自我探索的早闭”。

· 我是谁?

· 我想成为什么样的人?

· 我想要什么样的生活方式?

· 我怎样能过上自己想要的生活?

· 我的人生目标是什么?

找寻这些答案的过程,就是自我探索的过程。我所过的人生,就是我想要的人生,我所展现出来的我,就是真正的我,所谓自我探索的早闭,就是在本该探索的阶段,却早早关闭了这个探索的想法和行动。

那自我探索早闭的表现就是

· 我也没有目标了,

· 我也不知道自己想成为什么样的人了,

· 我也不知道自己会有什么样的未来,

· 我就什么都听别人(主要是父母)的安排好了。

而这,也就是开头那位孩子抑郁的原因:我人生都被父母安排得特别好了,自己不会比父母安排得更完美,我不知道自己留在这个世上,还能做些什么。

格式塔的启示:被忽视的 “心理完形”

王铮博士表示:德国心理学家韦特海默曾用闪烁的灯光揭示人类感知的奥秘:我们的大脑天生渴望将零散的信息整合成完整画面。这种 “完形冲动” 映射到青少年心理层面,恰恰解释了为何抑郁少年常陷入 “我的人生缺了一块” 的绝望 —— 休学不是孤立事件,而是家庭系统、校园生态、社会期待共同作用的结果。当家庭只关注分数、学校只看重排名、社会只强调竞争时,青少年认知中的 “理想自我” 与 “现实困境” 始终无法拼合成完整的生命图景。

你是选择看见 “问题孩子” 还是 “被困住的灵魂”,决定了解决问题的方向。

用温暖重构生命拼图

前段时间王峥博士就用沙盘游戏帮助抑郁少年重新叙事。17 岁的子阳第一次摆出 “全家围坐吃饭” 的场景时突然痛哭 —— 父母常年在外,他的记忆里从未有过这样的画面。王峥博士没有分析 “亲子关系缺失”,而是引导他加入象征未来的元素:一只指向远方的帆船,一盏暖黄的台灯。三个月后,这个曾试图轻生的男孩在周记里写道:“原来我的拼图不需要完全照着模板,留白的部分可以自己涂上颜色。”

这种干预暗合格式塔的 “闭合原则”:当现实存在无法弥补的裂痕时,帮助青少年创造新的心理闭合点。就像有些休学少年通过义工活动重新连接社会,有些在艺术疗愈中找回表达欲,这些非传统路径本质上都是在修复心理场的完整性。

在我们格式塔学派提出的 “图形 - 背景” 法则在此尤为深刻:当焦虑的父母把休学视为 “人生污点”(图形),往往忽略了孩子内心早已崩塌的自我价值感(背景);当教育系统将升学率作为唯一指标(图形),便遮蔽了青春期特有的情感需求与创造力萌芽(背景)。要重建青少年的心理完形,需要让那些被压抑的 “背景” 重新成为被正视的主体。但真正需要关注的 “背景” 可能是:父亲缺席的家长会、母亲强撑的笑脸、饭桌上突然沉默的十分钟。格式塔疗法强调的 “此时此刻” 觉察,教会我们捕捉这些细微的情感震颤。

温暖指引

如果您正陪伴孩子走过至暗时刻,我们都觉得前路黑暗,会感到害怕和恐慌。更让人困扰的是,你也不知道这段路还要走多久。但信念很重要,要相信困境终会过去,也要相信每个孩子都有向上生长的能量。只要障碍被一点点扫除,当他们遇到合适的土壤,终会突破黑暗,获得成长。王铮博士的家庭工作坊正在招募,帮助家庭用 “整体视角” 修复关系碎片,开设 “家庭能量站”,用疗愈工作坊重建亲子联结,让征铮心理陪你一起找回那些被分数遮蔽的星光,重筑接纳与希望的灯塔,带你去看清痛苦背后那个想被爱的小孩,去拥抱那个受伤的刺猬。

.jpg)

尾记:灯火可亲

每个休学少年的故事,都是时代投下的长长影子。当我们不再执着于修补某个 “出错的零件”,而是愿意蹲下来,用格式塔式的整体视角重新凝视这些年轻的生命,或许会发现:那些熄灭的灯盏里,本就藏着照亮未来的火种。